インタビュー:

artisocは大学だけでなく、高等学校の授業においても活用されています。

今回は神奈川県立柏陽高等学校の間辺広樹先生に、artisocを用いた授業の様子についてお聞きしました。

間辺広樹 先生

神奈川県立柏陽高等学校 総括教諭(情報科・数学科)

※インタビューはオンラインで行われました

―授業でartisocをご利用されているとのことですが、その概要について教えてください。

私は情報科目の授業を担当しておりまして、1年生と2年生それぞれ1単位ずつ指導をしています。そのうちartisocを利用しているのは2年生の「モデル化とシミュレーション」という単元です。

―artisocを利用することになったきっかけはなんでしょうか?

シミュレーション関係の授業は、生徒に興味を持たせることがなかなか難しいんですよね。既存の題材としてはモンテカルロ法や預金の複利計算などがあるのですが、生徒にやらせても「だから何?」のような反応になってしまいがちです。シミュレーションの面白さをどうにかして伝えられないかと考えていたところ、図書館でたまたま『人工社会構築指南』を見つけました。それを読みつつ自分でartisocを動かしてみて、これは面白い、授業で使えそうだと思いましたね。そこで構造計画研究所さんにご相談したところ、ありがたいことに試作版のプリント教材をご提供いただきましたので、それをそのまま使わせていただいたという次第です。

―具体的な授業の流れについて教えてください。

コマ数としては3コマありまして、1コマ目で森林火災モデル、2コマ目で分居モデルの教材を使用しました。これらは教材のプリントに沿って、作成済みのモデルを生徒に動かして実験させるという内容になっています。3コマ目では立ち話モデルを題材に、実際にモデルのルールを考案して作成してもらいました。また、授業の最後に自由研究の課題を与えたのですが、ここでも多くの生徒がartisocを利用したモデルを作成してくれました。

| 1コマ目 | 作成済みモデルを利用した授業(森林火災モデル) |

| 2コマ目 | 作成済みモデルを利用した授業(分居モデル) |

| 3コマ目 | 生徒によるモデルの考案と作成(立ち話モデル) |

| 自由研究 | (artisocを利用するかどうかも含め、テーマは自由) |

―森林火災モデルや分居モデルの授業では、生徒さんの反応はどうでしたか?

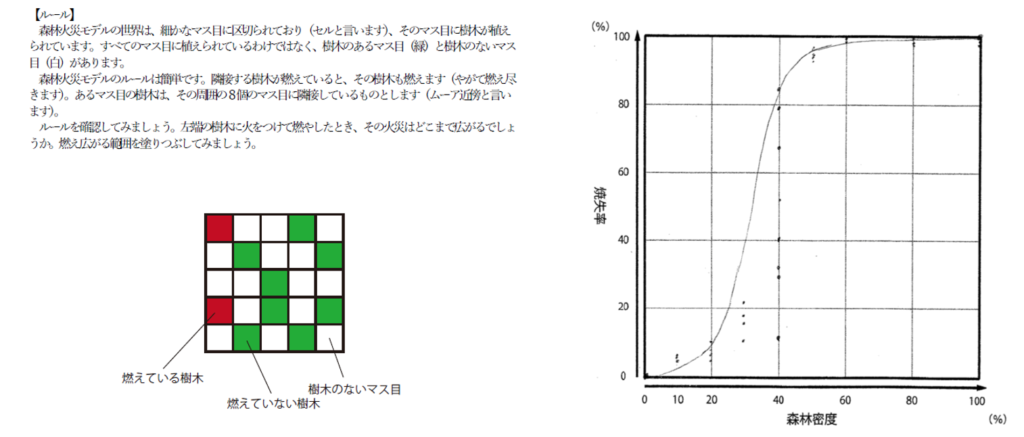

授業の流れとしては、モデルの挙動を生徒に予想させた後に、実際にモデルを動かす実験をさせました。とくに反応が良かったのは、モデルが予想と異なる挙動をすることを発見したときです。たとえば森林火災のモデルでは、森林の密度がだいたい40%を境に焼失率がぐっと上がるんですね。事前にそのような予想ができる生徒はほとんどいません。シミュレーションを使えば予想がつかないような現象でも表現できるということで、そこに面白さを感じてくれたようです。ちょうどオーストラリアの森林火災がニュースになった時期でもありましたしね。

森林火災モデルのプリント教材と実際の生徒による実験結果のグラフ。

森林火災モデルは、隣接する樹木に火が燃え広がっていくというモデル。

プリント教材では、森林密度と全体の焼失率の関係を実験させる内容となっている。

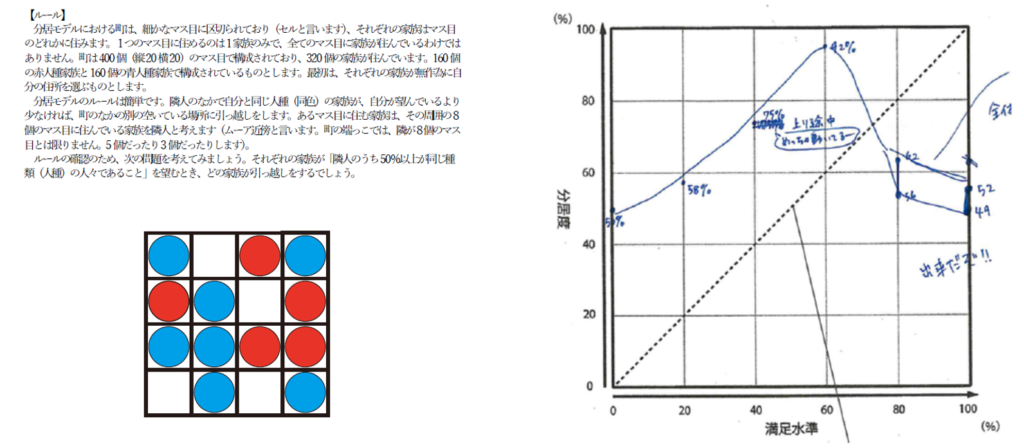

また、多くの生徒がモデルを通して自分なりに考えを深めてくれたようでした。たとえば分居モデルは人種による住み分けを表現したモデルですが、メッセージとしては「共同体としてうまくやっていくためには、わがままを言わずどこかで妥協しなければいけない」ということですよね。これは友達関係とか、いろんなことに応用できる話であるわけです。モデルを動かしながらそのような教訓をを感じ取ってくれたようでした。

分居モデルのプリント教材と実際の生徒による実験結果のグラフ。

分居モデルは、周囲の同人種の割合がある満足水準以上の環境を求めて住民が移動を繰り返すモデル (詳しくはこちら)。

プリント教材では、個人の満足水準と全体の分居度の関係を考察させている。

―立ち話モデルでは生徒にモデルを作成させたということですが、苦労した点などありましたでしょうか?

もともとProcessingやPythonを用いてプログラミングの基礎は教えておりましたので、コーディングの部分では大きな抵抗はありませんでした。空間やエージェントの作り方などartisocのモデル構築方法は一から説明したのですが、そこも比較的すんなり理解してくれたようです。授業内では立ち話をしているように見えるルールを自分なりに考えさせたのですが、それぞれオリジナリティのあるルールを考えて実装していました。あらかじめ森林火災モデルや分居モデルを通してシミュレーションについてよく理解していたため、比較的考えやすかったのではないかと思います。

(注:立ち話モデルは、広場の中で人が集まって立ち話をする様子を表現したモデル(詳しくはこちら)。

―自由研究ではどのようなモデルがありましたか?

たとえば立ち話モデルを発展させたモデルや、避難訓練で経路が分かっていないとどれだけ混乱するか、を表現したモデルなどがありました。個性的なものとしては、近所に野良猫が多いという問題に対して、住民がエサを与えることによる影響を表現したモデルがありましたね。

もちろん、初心者に近い高校生ですから、技術的には非常にシンプルなモデルしか作れません。ただ、自分の身の回りの問題をモデリングを通して考え、解決しようとする発想がみられたことが嬉しかったですね。

授業内でもっと色んな種類のモデルを紹介できていれば、自由研究のバリエーションもさらに広がっていたのではないかと思っています。限られた授業時間しか使えませんので、そこは悩ましいところですね。コロナウイルスによる休校期間中は自分で教材ビデオを作成して生徒に配布したのですが、artisocを題材にしたビデオ教材も作成して夏休み期間用に配布してもよいかもしれません。

―総じて、artisocを授業で使うことの利点はどのようなところにあるでしょうか?

artisocは使い方が非常に分かりやすいですので、教えやすかったですね。シミュレーションモデルを考えさせるのは本来難しいことなのですが、artisocを用いることで生徒も自然にモデルのルールを考え、実装することができていたようでした。

今回のartisocを用いた授業を通して、コンピュータやシミュレーションの可能性について教えることができたと思います。例えば森林火災のモデルで言えば、40%くらいで燃え広がるということが分かるので、そうならないように森林を作ろうという話になりますよね。このように、シミュレーションを使うと普通は分からないことが分かる、それが問題解決につながるということが重要だと思っていまして、それを生徒に伝えることができたと思います。

―本日はどうもありがとうございました。

(注:インタビュー内に登場する授業プリントは、株式会社構造計画研究所と光辻克馬氏(東京理科大学・東洋大学)が試験的に制作したものです。興味をお持ちの方は、mas-support@kke.co.jp までお問い合わせください。)